- PCハードウェア

- 2019年5月20日

ノートパソコンだって、防塵・防水性能が高いものが欲しい!タフなノートパソコンを求めて

防塵・防水性を求めて 防塵・防水性能の高いコンパクトデジカメから始まり、スマート……

先日デスクトップパソコンの起動ドライブをSSDに交換したところ、そのSSDの動作時の温度が高くなることが気になり放熱シリコンシートを貼ったり、アルミ製マウンタへの取付などで熱対策を行っていました。

熱対策をしたとはいえ、パソコン使っているとSSDの温度が気になってしまい、ついつい温度チェックをしていました。

その温度チェックではSSDの温度が60度を超えるなんてことはありませんでしたが、データ処理が集中した際は55度くらいまで温度が上昇ししばらくして安定すると50度を切って48度くらいで落ち着くという状況でした。

その一方データストレージ用として設置したWD(ウェスタンデジタル)のハードディスクは、温度は33度あたりでほとんど変わりなく安定して使用してきています

両ディスクとも問題なく動作しており特に何か不具合が発生しているわけではないものの、SSDの温度がもう少し下がらないものかと正直気になっていました。

温度を下げる方法が何かないかと考える一方、換装するのは手間がかかるからと思っていたのが一転!SSDを再度換装することを決意しました。

そのきっかけとなったのはノートパソコンサポートです。液晶が壊れたノートPCから2.5インチSSDを取り出す作業で別の2.5インチSSDを手に取ることになったからなのです。

ノートパソコンから取り出したSSDはSPシリコンパワーのA55 256GBでした。

取り出したSSDのデータが一番気になるところでしたが、問題なくアクセスすることができ必要とするデータは、別デバイスへコピーすることができました。

SSD自体は問題なく動作するようなので、別のノートパソコンで利用できる状態に処理を行いサポート自体は終了しました。

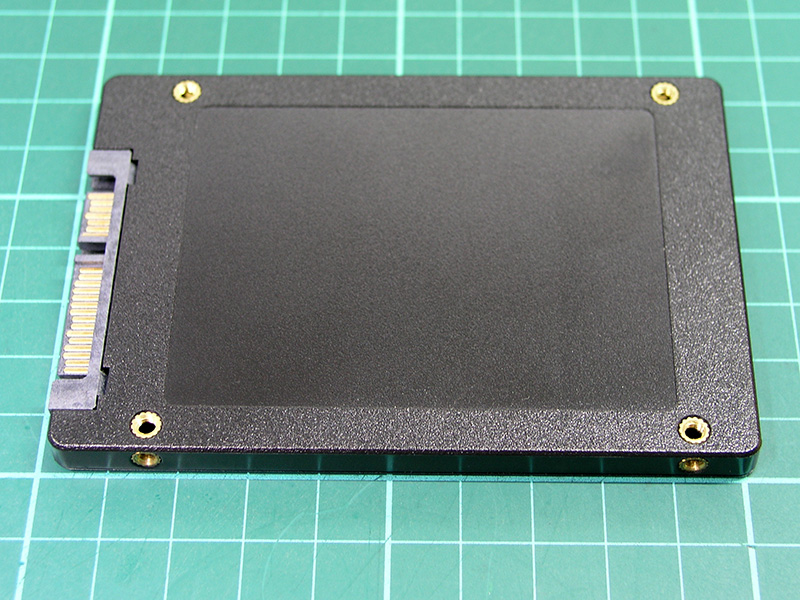

その作業のなかでSSDの状態を確認させてもらいました。裏側はこんな感じです。

触った感じと見た目で、基盤側と表のカバー側どちらともプラスティックではないかと思います。中身は先日分解したADATAのSU630と同様な基盤が入っているはずです。

ふと、以前換装したSSDと今回のサポートで確認しているノートパソコンのSSDの状態を比較してみることにしました

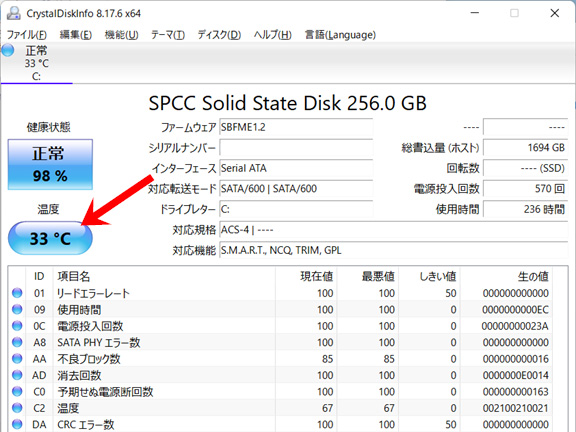

取付状態と動作環境がWebdreamのデスクトップパソコンと異なるので、正しい比較ができているとは言えないかもしれませんがCrystalDiskinfoでチェックしてみます。

さて、気になるのはこのSSD(サポートノートPC使用分 SP A55)の温度です。表示された値はなんと33度です。

WebDreamがデスクトップパソコンで利用しているSSDの温度が普段47・48度なので、このSSDとは15度の違いがあります。さすがにこの温度差を目の当たりにして知ってしまうと、WebDreamのデスクトップでもSSDの温度を下げることができるのではと思ってしまいます。

サポートで確認したのはシリコンパワーのSSDはWebDreamが換装に用いたSSD同様、本体はプラスチック製の筐体だと思います。今回目指すところはSSD動作中の温度低下であることから、金属筐体のものが良いのではないかと思いSSDを探し始めます。

放熱効果が高いと思われる金属筐体のSSDをさがすものの、SSDの商品説明を見ても速度や容量などは記載されていますがなかなか筐体の材質について書いてあるものは見当たりません。

そこで商品画像で金属ではないかと思われるものを購入することにしました。CrucialのMX500 1TBです。仕様にもケース自体の材質は見当たらず画像の金属ぽいイメージだけで判断して購入しています。

光が輝く感じから、おそらく?金属ではないかと思っています。このSSDを使って作業を進めます。

WebDreamでは今回1TBのSSDを購入しました。

他の容量(250GB, 500GB, 2000GB, 4000GB)もあるので用途に合わせて使ってみるとよいと思います。

前回のセットアップではWindows10のクリーンインストールを行い、その他のソフトウェアを個別にセットアップしましたが、今回は時間短縮をしたいのでクローンで処理を行います。

CrucialのSSDを購入すると無料のクローンソフトがダウンロードできるようなのですが、今回WebDreamではクローンスタンドを使ってSSDのコピーを行いました

使ったのは以前購入していたITPROTCHのクローン&イレーススタンドです。ジャストシステムの一太郎カラーが発売されたときに入手したものです。

この一太郎の限定カラーは現在購入できませんがITPROTECHからブラックならば購入できます

パソコンを使わずHDD/SSDのクローン(複製)ができます。さらにはイレース処理(データ抹消)処理もできるスタンドです。

パソコンとUSB接続することで外付けドライブとして使用することもできる優れものです。

このクローン&イレーススタンドを使ってクローンデスクトップのSSDのクローン(複製)を作ります。

データ元に前回セットアップした(SSD:ADATA SU630)をクローン先に今回換装する(SSD:Crucial MX500)を差し込み、クローンボタンを長押しすることで処理が始まります。

クローン元のSSDD容量は480Gですが、この前クリーンインストールを行ったばかりでデータは別ドライブに保存していることもあり使っている容量は150GBくらいです。

クローン処理が進むとLEDの点灯部分が増えていきます

ボタンを押したらあとはほったらかし処理が進むのでとても楽です。結果クローンに要した時間は約40分でした。

エラー等発生することなくクローンは終了し、新しいMX500 1TB SSDをデスクトップに取り付けます。電源ONするとこちらも問題なくWindows10が起動できました。

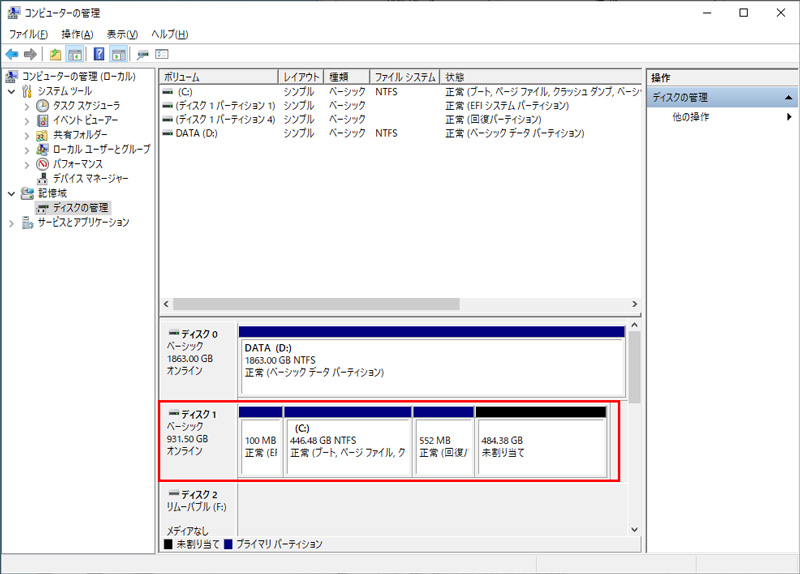

今回は480GBのSSDから1TBのSSDへと容量が大きいSSDへのクローン処理を行いました。そのあと問題となるのが、ディスク内の領域状態です。

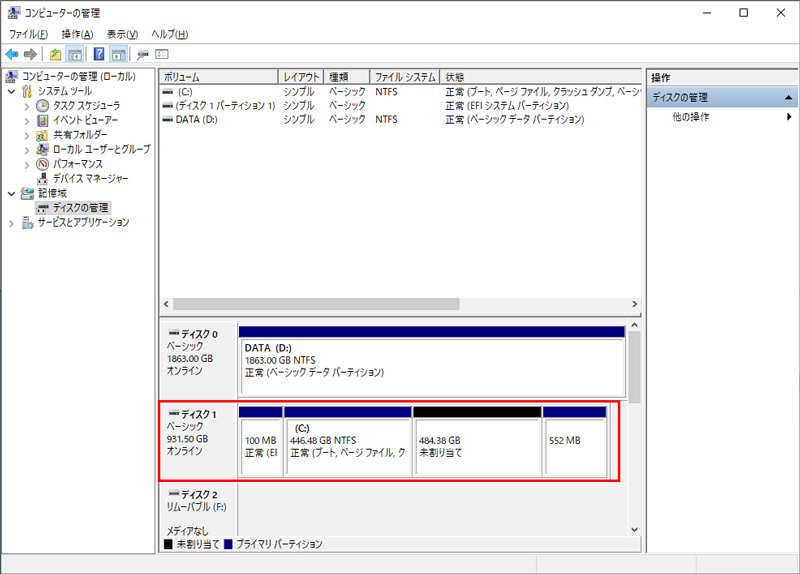

ディスク管理で領域状態を確認してみるとこのようになっています。複製してデスクトップの起動ディスクとなっているのは【ディスク1】です

領域の状態はCドライブとその左側に表示されている100MBと回復領域として利用されている552MBの部分で、クローン元となったSSDの480GB分です。

しかし今回セットアップに使っている1TBの領域のうち、【未割り当て】として484.38GBと容量の半分ちかくが未使用状態となっています。

未割り当てとなっている領域を【D:ドライブ】といった別ドライブとして割り当てることもできますが、ひとつにまとまったCドライブとして900GB超で使いたいので領域拡張をします。

残念ながらWindowsのディスクの管理ではこの領域の状態では拡張ができないため、パーティション操作ソフトで領域の移動を行います。

使ったのはEsus Partition Masterというパーティション状態の処理ができるソフトウェアです。ソフトウェアを使い領域の順番を変えます。

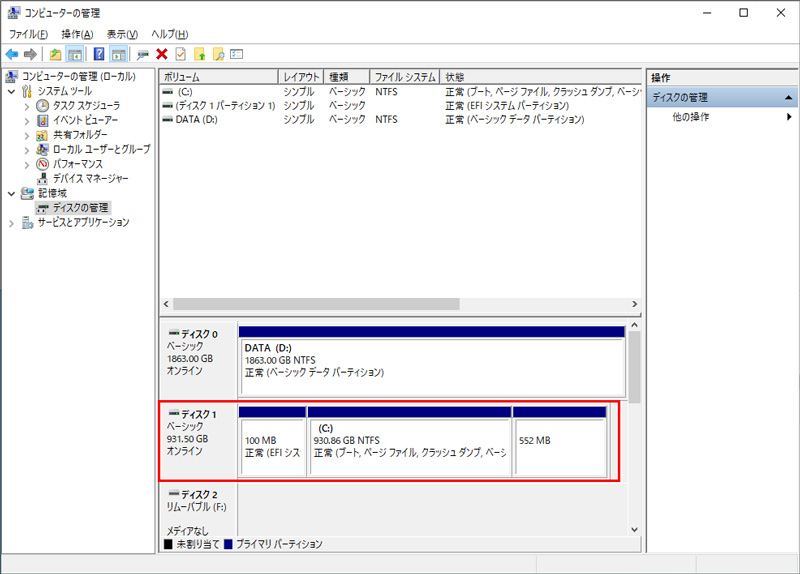

領域の順番をCドライブ・未割り当て部分と連続して並んだ状態にして最後に領域の拡張を行っています。

ソフトウェアを使ってどのように処理を進めたかは、別途記事としてまとめようと思っているのでここでは処理を行った結果のみを書いています。

作業としては前回セットアップしたSSDを1TBへの容量アップしたSSDへ換装するため、クローン処理を実行し領域の設定まで済ませることができました。

クローン処理をしたのでセットアップしていたOffice関連のソフトウェアの動作確認を始めます。もちろん画像処理系のソフトウェア、その他のソフトウェア・アプリ類の動作の確認も一通り済ませることができました。

特に挙動がおかしい点は見当たらず問題なく新しいSSDでデスクトップパソコンが動くようになってくれました。

SSD再換装で起動しないなんてことになったらとんでもないことですから一安心です。

今回デスクトップパソコンが問題なく動作することがゴールではありません。最終目的はSSDを換装したことで温度が下がったかどうかなのです。

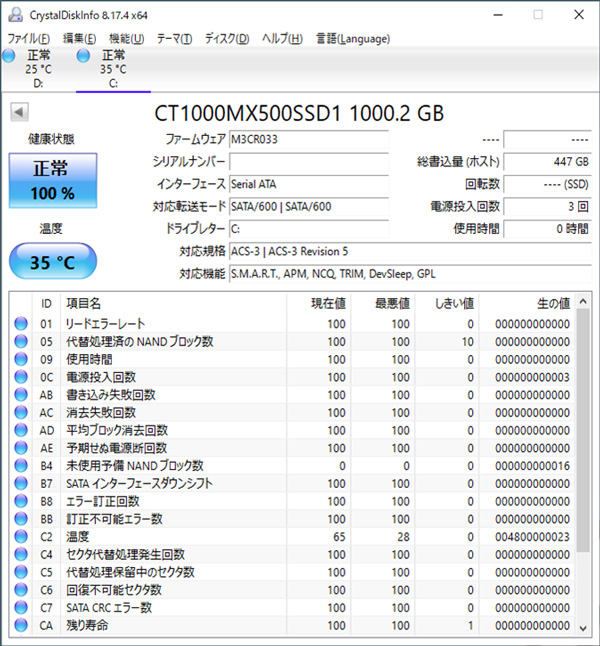

早速CrystalDiskinfoでSSDの状態を見てみましょう

なんと35℃!と表示されています。以前は48℃~50℃くらいだったので、いきなり10℃以上もさがっているってこと?

SSDを交換するだけで温度が下がってしまうという結果となりました。

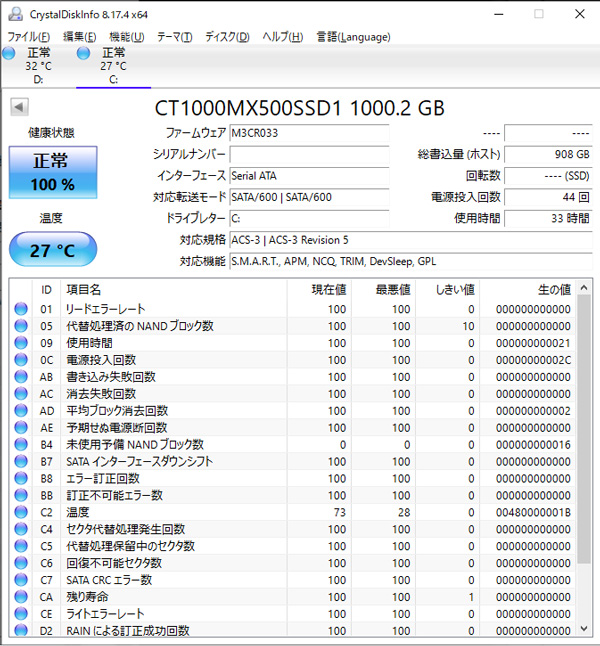

そして一週間ほど使った状態で温度を見てみると、なんと27℃・・・です。

パソコンでデータ処理、画像処理など複数の作業をしていると30℃を超えたりしますが、今のところ40℃を超える状態は見ていません。

前回のSSD内部のチップセットへのシリコンシートの貼りつけや、アルミプレートへのSSD取付けなどで対策したことよりも今回のSSDの換装で一気に温度は下がったのです。

結果:SSDを交換すると温度は一気に20℃下がる!

WebDreamが今回行った換装の結果なので、すべての人に当てはまらないかもしれません。

以前起動ディスクに使ったSSD(SU-630)と今回新しく起動ディスクとして使用したSSD(MX500)では、メーカと容量が異なるだけでデスクトップへの取付方は同じです。

アルミ製の3.5インチベイマウンタに取り付けて前回と同様にデスクトップパソコンに取り付けています。

このことから『違うメーカーのSSDに交換することでSSD内の温度を下げることができる』という結果を得られました。その点に非常に満足しています。

もちろん前回使用したSSD固有の温度上昇の問題があり、その要因を取り除くことができれば温度を下げられたかもしれません。

メーカーによってSSD内部のコントローラーやメモリチップの構成は違うはずですし、SSDのケース(筐体)の材質や放熱具合も違うでしょう。

また同じメーカーでも機種が違ったり、製造ロットが違う、チップ構成が異なるといったことも考えられます。

このように様々なことから考えられる課題としては、同一メーカーで同一品番でそれぞれ起動ディスクとして使用した際の温度状態がどうなるかや、さらに異なるメーカーのSSDを使ったら温度がどうなるのか?などと試してみたいところです。

とはいえ30℃前後に落ち着いた状況になったことは間違いないので、しばらくはこの状態で状態を確認しながら使っていきたいと思います。

温度が高めだったSSDは2.5インチHDDケースに入れるか、別のノートPCで使ってみる予定です。接続状況や設置状況でまた温度を確認してみたいと思います。